レバノン 2019

8

シドンの失われたネクロポリス

シドン王家のネクロポリス The Royal Necropoleis of Sidon

19世紀中盤から20世紀初頭にかけて、サイダ近郊でシドン王家に関わる3箇所のネクロポリスが見つかった。いずれも、アケメネス朝ペルシア時代(550-330 B.C.)からヘレニズム期(330 B.C.- 64 A.D.)にかけてのものである。

3つのネクロポリスからは、フェニキア都市シドンの栄華を偲ばせる実に見事な装飾石棺が続々と出土した。当時の地中海世界で随一の名工が手掛けたとしか思えない出来映えのものばかりだが、発掘調査後に主だったものはフランスとトルコへ渡った。

また、石棺を納めていたネクロポリス自体も優れた建造物であったことが発掘調査時の見取図からうかがえるのだが、石棺が運び出された後に3つのネクロポリスのうち2つは採石場と化し、墓室に使われていた石材が全て切り出された末にネクロポリスそのものが消失した。もう1つは一帯にパレスチナ難民キャンプができたことによって、人間の場合でいう消息不明の状態となっている。

シドン王家のネクロポリスの発見から消失までの経緯は、不謹慎な言い方かもしれないが、ドラマチックであり、スリリングですらある。古代遺跡や考古遺物は国際情勢や政治とは関係がないように見えて、決して無縁ではいられないものらしい。

マガーラト・アブルーン Magharat Ablun

サイダ南郊にかつて、「アポロンの洞窟」(マガーラト・アブルーン)と呼ばれていた積石塚があった。何とも想像力をかきたてられる名前であるが、1855年、この積石塚をベイルートのフランス総領事館の総領事で考古学愛好家でもあったアントワーヌ=アルフレッド・ペルティエが財宝目当てに私的に発掘したところ、エジプト様式の人型石棺(anthropoid)を発見。この発見が1860年にフランスの発掘調査団がレバノンに派遣される端緒となった。

そのときのフランス調査団を率いたのは、宗教史家で思想家のエルネスト・ルナン。少々、畑違いの人選のようにも思えるが、ビブロス遺跡の予備調査を行い、その後の発掘に先鞭をつけたのもルナンであった。

フランス総領事が発見し、一連のネクロポリス発掘の端緒となった人型石棺というのが、紀元前6世紀のシドン王、エシュムン・アザル2世のものだ。彼の石棺は現在、フランスのルーブル美術館が所蔵している。

エシュムン・アザル2世は、母のアモアシュタルトとともにブスタン・エッ=シェイフのエシュムン神殿を建立した王である。そのことが彼の石棺にフェニキア語碑文で刻まれている。

1861年、フランス隊は6体の白い大理石製の人型石棺を発掘した。これらも現在はルーブル美術館にある。

1867年、墓室内部を形成していたあらゆる石材が、建材へ転用する目的で地元民によって運び出された後、複数回の土砂崩落を経てネクロポリス全体が消滅した。

アヤア Aya'a

1887年2月、サイダ北東郊外のヘラリエと呼ばれる地域のアヤアという区画の地主、メフメト・シェリフが人夫を使って石材を切り出す作業していたところ、墓室の土坑を掘り当てた。

当時サイダに住んでいたアメリカ長老派教会の宣教師ウィリアム・キング・エディも作業員の一人からこの知らせを受ける。夕方、サイダの薄暗い通りとオレンジの木立を抜けて現地へ急いだ二人は、身をかがめ、ロープを使ってカビ臭い墓室深くまで坑道を下る。ちらつくロウソクの光に照らされて暗闇に浮かび上がった装飾石棺を目にしたエディはそれが単なる普通の墓所ではなく、極めて重大な発見をしたことを悟る。その驚くべき発見は考古学専門誌「The American Journal of Archaeology」で最初に発表された。

アヤアでのネクロポリス発見の知らせは、ほどなくして、オスマン帝国官吏にして現イスタンブール考古学博物館の創設者であり初代館長にも任命されていたオスマン・ハムディ・ベイの耳に入る。当時、レバノンはオスマン帝国の支配下にあった。

1887年4月、オスマン・ハムディはイスタンブールからベイルートまで航行すると、そこから馬を駆って現地へ急行し、ネクロポリスの調査、発掘に着手した。

このネクロポリスで最初に発見された「地下墳墓A」からは、「アレクサンドロスの石棺」、「リュキアの石棺」、「嘆き悲しむ女たちの石棺」、「サトラップの石棺」という4つの傑出した石棺が出土した。

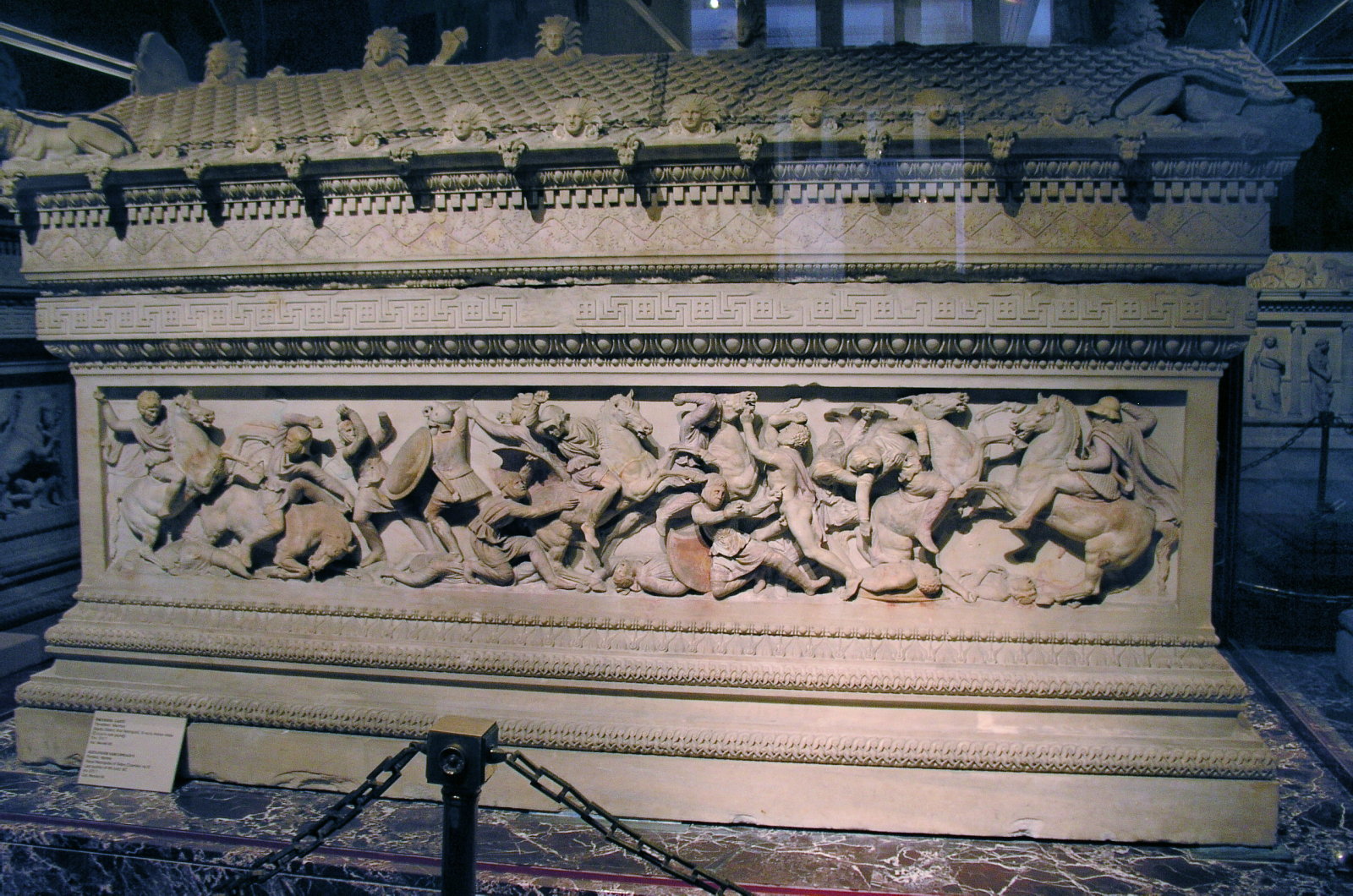

いわゆる「アレクサンドロスの石棺」には、「イッソスの戦い」におけるアレクサンドロス3世率いるマケドニア軍とアケメネス朝ペルシア軍との戦いが、息を呑むほどに精緻かつ写実的な浮彫で描かれている。このためにアレクサンドロスの石棺と称されたのだが、実際は、イッソスの戦いの後にアレクサンドロスによってシドン王に任じられたアブダロニュモスのものといわれている。

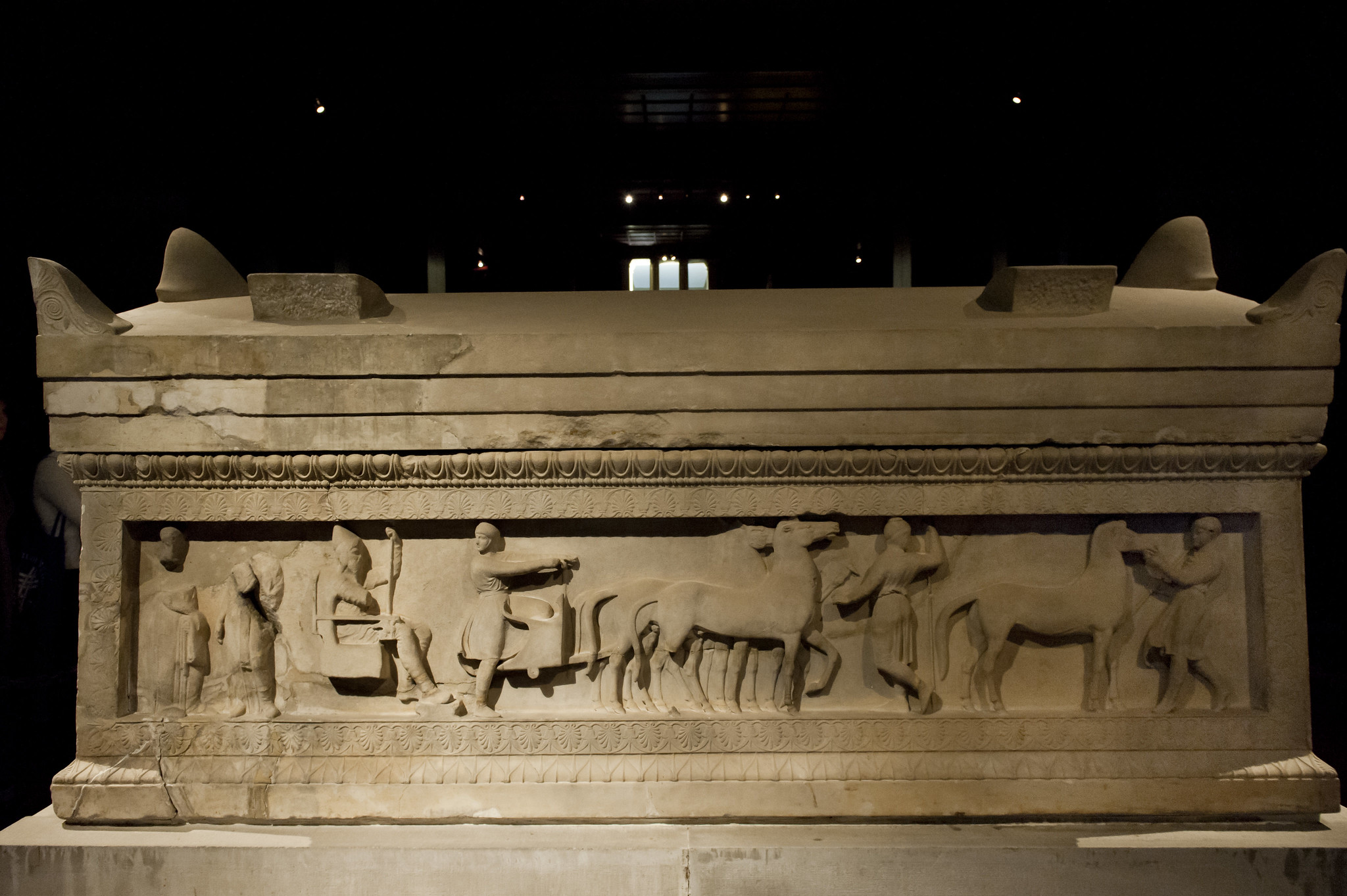

「リュキアの石棺」のリュキアとは、小アジアの南西部沿岸地域とそこに栄えた都市国家群のことで、石棺の様式がリュキアのものによく似ているためにこの名で呼ばれるが、シドンでリュキア様式の石棺が見つかるというのは不思議である。

発掘調査にあたったハムディ自身が発見した「地下墳墓B」からは、紀元前6世紀のタブニト王の石棺が出土した。タブニト王は、マガーラト・アブルーンのネクロポリスに葬られていたエシュムン・アザル2世の父である。

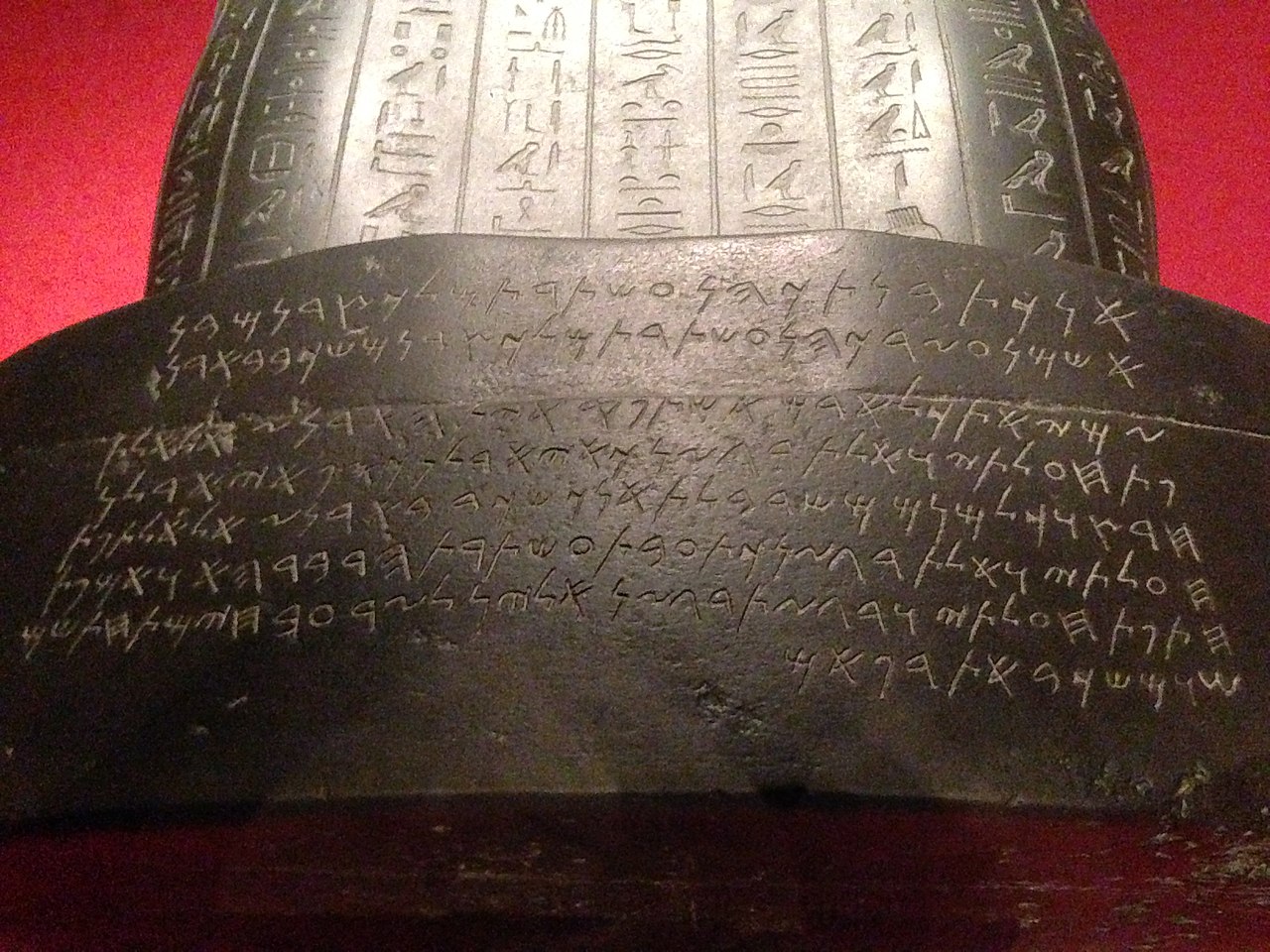

タブニト王の石棺には、フェニキア語碑文に加えて、それとは無関係なヒエログリフの碑文が刻まれている。元はエジプト第26王朝の将軍のために造られたものだった石棺が、いわば戦利品のような形でシドンへ運ばれ、タブニト王の石棺に再利用されたのだ。エシュムン・アザル2世の石棺も父のものとよく似ており、同様に、エジプトで製作された石棺を転用したものとみられる。

アヤアからはマガーラト・アブルーンで見つかったものと同様の人型石棺もいくつか出土している。

アヤアから出土した石棺は、ハムディの采配の下で全てイスタンブールに移送されたが、その3年後にネクロポリスは跡形もなく破壊されてしまった。

美しく見事に加工された石室は、考古学的観点から価値の高いものであったが、無残にも切り分けられ、市中の取り立てて何ら価値のない建物の建材に変えられてしまったという。

アイン・エル=ヘルウェ 'Ayn el-Helwe

1901年、サイダ南東部、アイン・エル=ヘルウェという地区のアメリカ長老派教会の土地で、白い大理石製の人型石棺を複数の墓室に納めた一連の土坑墓が発見され、一帯の区画を調査することが決まる。その過程で紀元前5~4世紀に属する11基の人型石棺が発掘され、後年の継続調査でさらに8基が発掘された。

これら19基の人型石棺は、ベイルート国立博物館への寄贈を決めたアメリカン・ミッション・スクールの校長に敬意を表して「フォード・コレクション」と銘打たれ、現在、同博物館の地下階の一室に展示されている。白大理石製の人型石棺が薄暗い部屋に整然と並ぶ様は、まるで本物の墓室に足を踏み入れたかのようで圧倒される。

人型石棺はどれも、おそらく生前の被葬者の容貌に似せた頭像があり、性別や年齢や髪型などの個性の違いまで彫り分けられているため、そこに生身の人間が横たわっているのではないかと錯覚しそうになるほどだ。

ネクロポリスのあったアイン・エル=ヘルウェには1948年、イスラエルとアラブ諸国との戦争によって故郷を追われたパレスチナ難民が流入し、同名の難民キャンプが形成された。ネクロポリスがあった一帯の土地はパレスチナ難民の家や建物で占められ、遺跡がその後どうなったのかはわかっていない。

築土構木の匠

ルナンやハムディが作成したネクロポリスの見取図を見ていると、フェニキア人は造船技術や航海術や商才に長けていたというだけでなく、土木技術にも秀でていたことが理解できる。そうでなければ、地下にあのような複雑な構造物を造り、造った後も原形を保つことはできないだろう。そのことで思い出されるのは、ヘロドトスが著書『歴史』でフェニキア人に関して述べた一節だ。

紀元前481年、アケメネス朝ペルシアのクセルクセス1世は、父ダレイオス1世の遺志を継いで再度のギリシア遠征に乗り出したが、その3年ほど前にギリシアのアトス半島で運河開鑿工事を麾下の各民族に命じていたという。そのときのフェニキア人の仕事ぶりをヘロドトスは次のように評価している。

さてフェニキア人を除く他の民族部隊はみな、掘った運河の側壁が崩れ落ちてくるため、二倍の労苦を余儀なくされた。彼らは上の掘り口の幅を底の幅と同じ長さにして掘ったために、こういう事態になるのが当然だったのである。ところが、フェニキア人は何をやっても頭の良さを発揮したものであったが、この工事もその例に洩れなかった。自分たちの受け持つ場所の割当てがきまると、フェニキア人は運河の上の掘り口の幅を運河自体の予定された幅の二倍にとって掘りはじめ、開鑿が進むとともに次第にその幅を縮めていった。こうして底まで掘り終えると、出来上りはちょうどほかの部隊の掘ったものと同じ幅になったのである。(ヘロドトス 『歴史』下 巻七の23 松平千秋訳 岩波文庫)

紀元前5世紀にクセルクセス1世が建設させたという運河は、その後、土砂の堆積によって完全に埋没したものの、現在もその痕跡が残っている。調査の結果、運河が実際にアトス地峡を横断していたことが確認されたという。(参照:Xerxes Canal, WIKIPEDIA)