レバノン 2019

11

ティール その2

モザイク通り Mosaic Road

フェニキア時代は島であった半島の先端部へ移動してきた。遺跡管理区域に入場すると、右手に古代ローマ時代の列柱通りが姿を現し、思わず目を見張る。列柱道路だけでなく、辺りはローマ時代の遺構で覆われている。

ティールでもフェニキア時代の名残が何か見られるのではないかとひそかに期待していたが、それは望み薄かもしれないと思い始めた。

両側に列柱を配した幅11メートルの通りが海に向かって170メートルの長さで続いている。この古代ローマの大通りがモザイク通りとも呼ばれるのは、路面が豪勢にもモザイクで舗装されていたためだ。ローマ時代は列柱通りのもう少し先まで陸地が続いていたが、6世紀の地震で島の一部が海に沈んだらしい。

モザイク通りに立ち並ぶ列柱にはチポリーノという美しい縞模様のある緑色の大理石が使われている。イタリアからわざわざ運んだ高級石材だそうだ。

「柱」といえば、紀元前5世紀にヘロドトスがここを訪ねた時、守護神メルカルトを祀る神殿に黄金とエメラルドの2本の角柱(ステーレー)が立っていたという(『歴史』巻2-44)。

僕は、ヘロドトスがテュロスの神殿で見た角柱とは、建物の柱のことだと最近まで思い込んでいたが、この時代、この地域の神殿の柱が角柱ということはないのではないかと思い直し、改めてヘロドトスの記述を注意して読むと、2本の角柱は神殿の奉納物と書いてあった。ステーレー(stele)という言葉を使っていることからも、おそらく、石碑や記念碑の類と考えるべきなのだろう。

そして、それらは、ビブロスのオベリスク神殿にあったようなオベリスク状の角柱ではなかったかと想像している。というのも、この後に訪れたニハの神殿でもオベリスクのような形をした石柱を見たからだ。オベリスク状の角柱を神殿へ奉納する習わしが、フェニキア人の間で広く行われていたのではないか。

大浴場 Bath (Thermae)

海側のティールの最大の見所といえば、やはり大浴場遺跡だろう。古代ローマの浴場に備わっていた床下暖房機構が見て取れる。円盤状のレンガを積み重ねた柱を一定間隔で配置して床を支え、その柱と柱の間に湯気を循環させて各部屋に熱を行き渡らせていたという。巧みな設計とそれを実現する技術もそうだが、何より、浴場というものに対する古代ローマ人のこだわりの強さと理想の高さには驚かされる。

それにしても、この公衆浴場は、立地や周囲の景観が素晴らしい。晴れた日に一風呂浴びて、海風に吹かれながら目の前の海と対岸の景色を眺めて寛いだらきっと最高の気分だろう。

フェニキア人の風景 Phoenician Landscape

半島の先端部は浅瀬になっていた。6世紀の地震で陸の一部が海に沈んだというが、ティールの地形はずっと変わり続けているのかもしれない。

ベージュ色の細かな砂が堆積した美しい浜に波が穏やかに打ち寄せる。透き通った水の底にローマ時代の円柱が横たわっているのが見えた。

元々、島だった地形は半島に変わり、今や対岸にはコンクリートのビルが建ち並んでいるものの、ここから眺める海と対岸の山並みはフェニキア時代からそう変わっていないのではないかと思えた。

「フェニキア人の風景」とは、天然の良港に恵まれた岬状の土地というのが本来の意味だが、もっと突き詰めれば、この海ではないか。

レバノンの旅はこの後も続くが、旅の最大の動機であったフェニキア史跡の探訪という点では、ここティールでほぼ終わってしまったと感じた。

対岸の山並みの先には国境の町、ナクーラがある。ティールからナクーラまでは直線距離で約17キロメートル、ナクーラから仮にそのまま4キロメートルも南へ進めば、そこはもうイスラエル領内である。

ベイルートからずっと南へ移動していることはもちろん認識していたが、同時に、イスラエルに近づいていることを全く意識していなかった。

レバノンとイスラエルとは、もう何十年も戦争状態が続いている。1975年に始まったレバノン内戦では、イスラエルも国境を越えて軍事介入してきた。1982年にはパレスチナ解放機構(PLO)の一掃を名目にベイルートへ侵攻、2006年にはヒズボラから攻撃を受け、兵士を拉致されたことを契機にここティールやサイダにも侵攻したという。

レバノンとイスラエルは、正確に言えば、ヒズボラとイスラエルは、僕が旅行に来る少し前にも国境を挟んだ砲撃の応酬があった。国境を接していても、両国間の心理的な距離は限りなく遠い。

ふと、少し離れた沖合の海面に不自然に立って釣りをする上半身裸の男性がいるのに気づいた。男性が立っているのは、海に沈んだ遺跡のようにも、海面すれすれに頭を出した平坦な岩礁のようにも見えた。

ここにはかつて、エジプトの方向に面していたことでエジプト港と呼ばれた港があった。帰国後に知ったことだが、フェニキア時代に造られた港の遺構が今も海中に残っているようだ。事前に知っていれば、もっと注意して探していたのに、と思う。

石積遺構 Stone wall remains

たしか、大浴場の反対側だったと思うが、ローマ遺跡が密集する区域から少し外れた箇所に何か様子の違う石積の遺構が露出しているのを見た。

僕は古代の建築に明るいわけではないので、確かなことは何も言えないのだが、これらは古代ローマの石の積み方ではないように思われた。しかも、これらの遺構がある場所は、現在、ローマ遺跡がある地表よりもかなり低い。ヘレニズム期かフェニキア時代の遺構と考えてよいのではないだろうか。

ローマ都市ティルスの下にはフェニキア都市ツールの遺構が埋もれている。実際にフェニキア時代のものかどうかはともかく、石積の遺構はそれを実感させてくれた。

海岸風景 Seashore view

この日の行程を終え、宿泊するティール市内のホテルへ向かう途中で海岸沿いの道を通った。

南北に長く伸びた砂浜は海水浴を楽しむ地元の人たちで賑わっている。全身を黒い布で覆ったアバヤ姿の女性も海に浸かっている。

当時、ティールには外務省の渡航中止勧告が発出されていた。遺跡を見ている間はそのことをすっかり忘れていたが、のどかで平和な海水浴風景を見ていると、この町で何か危険な目に遭うことはなさそうだと思えた。

フェニキア人火葬墓地 Phoenician Cremation Cemetery of Tyre

撮りためた写真を帰国後に見返していたときのことだ。後で写真の整理に役立つと思い、現地に掲示されていたティールの遺跡案内図を撮影してあったのだが、ローマ時代のネクロポリスのすぐ近くにフェニキア人火葬墓地(Phoenician Cremation Cemetery)の表示を見つけて目を疑った。

なぜ向こうにいるときにこれに気付かなかったのか、痛恨の取りこぼしがまた一つ積み重なる。

ここで発見されたというフェニキア人火葬墓について知りたくなり、ネットで検索してみると、スペインの研究者、Maria Eugenia Aubetが著した「The Phoenician Cemetery of Tyre」という 論文(寄稿文?)に辿り着いた。(https://www.researchgate.net/publication/261732735_The_Phoenician_Cemetery_of_Tyre)

Aubetは、この火葬墓の発掘調査を担当した考古学者だ。『興亡の世界史 通商国家カルタゴ』(著:栗田伸子・佐藤育子、講談社学術文庫)でも彼女の論文が引用され、参考文献にも挙がっており、フェニキア考古学の第一人者であるらしい。

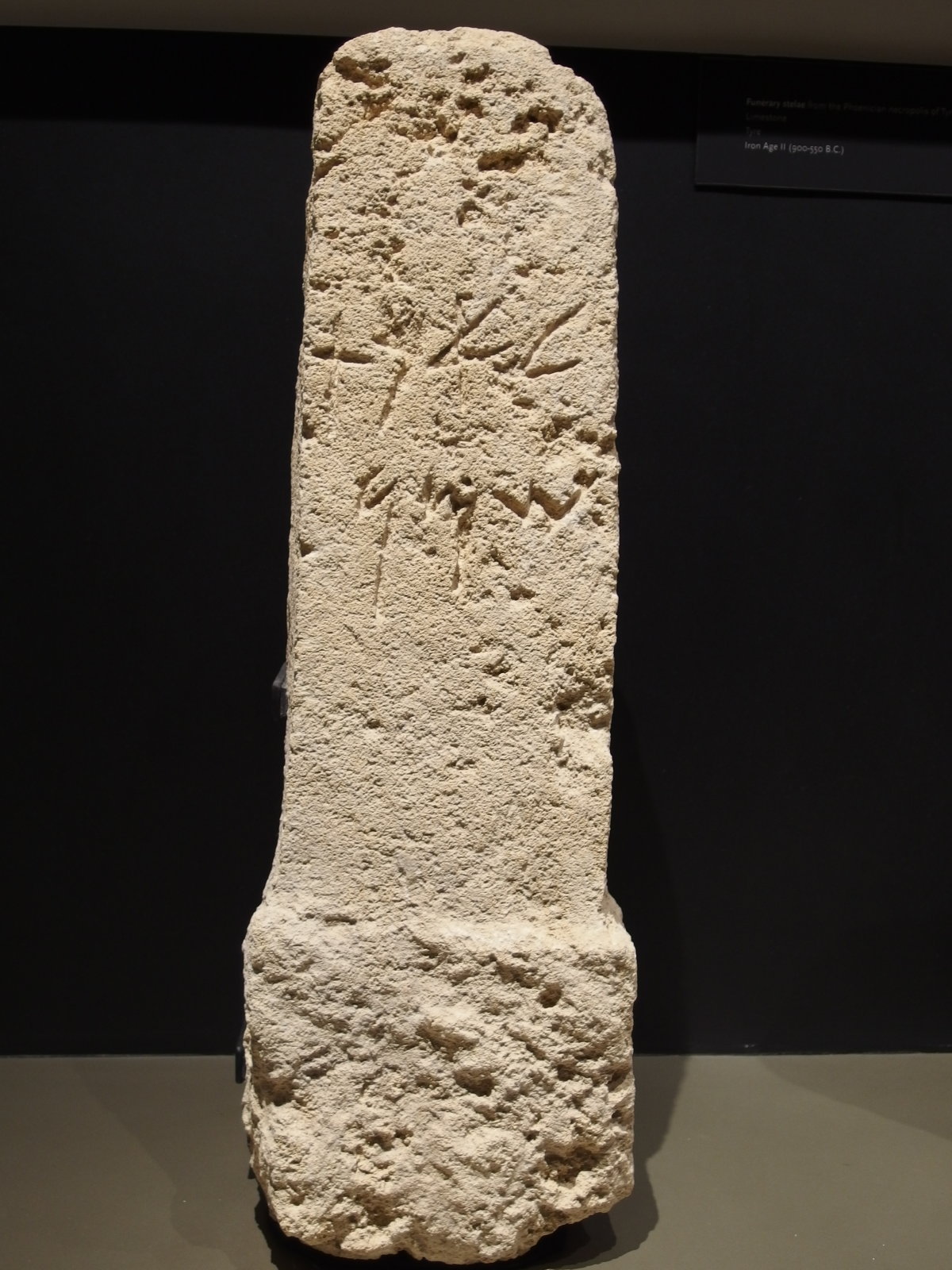

読んでみると、まるでテュロスの人々の生き様や人情を垣間見るような非常に興味深い内容だった。それから、ベイルート国立博物館で見た展示遺物と出土地が頭の中でつながった。博物館で見た紀元前7世紀の素焼きの葬送マスクとフェニキア文字で被葬者名を刻んだ小さな石の墓碑は、まさにこの火葬墓から出土したものだったのだ。

論文を要約すると以下のようになる。

- ローマのネクロポリス北東端、難民キャンプとも接する区画で1990年に見つかったフェニキア時代のネクロポリスは、紀元前10~7世紀の火葬墓で、1997年から2008年にかけて行われた発掘調査によって約320個もの骨壺が出土した。ティールでは火葬が支配的な習慣だった。

- 火葬墓が造られた場所は古代の砂浜であり、現在の地表から3.5メートル以上も深い場所で発見された。

- 発掘調査が行われた約500平方メートルの区域において、約320の骨壺の被葬者は全て成人で、最も若い年代でも12あるいは14歳、子供のものは一切見当たらない。成人年齢に達していなかった子供は、この埋葬地では正式な埋葬を受けることができず、大人と一緒に埋葬される権利も、葬儀共同体への参加資格もなかったと考えられる。

- 火葬墓に貴賤の差はみられたが、副葬品で共通しているのは、形の違う2種類の水差し(注ぎ口が三つ葉状のものと広く張り出したもの)と水飲み用の碗が添えられていたこと。

- 骨壺は1つだけのものもあったが、同一人物の骨と灰とを2つの骨壺に分けて納めた例が最も多い。

- ネクロポリスで見つかった骨壺の中には、動物や鳥の骨片が含まれているものがあった。火葬のため積んだ薪の間近で供犠や葬送の宴が催され、食べ物の残りや使用した器などは共に炎へ投げ込まれた。

- 近辺を試掘調査した結果、このフェニキア時代の火葬墓はさらに数キロ以上に渡っている可能性がある。

驚愕したのは、火葬墓が造られたのが砂浜であったという点だ。砂浜に墓を造った民族などほかにあるだろうか。それに、砂浜という場所は、およそ墓を造るのに適しているとは思えない。ある程度の深さがあっても、砂浜に埋めたものなど大波が打ち寄せれば洗堀され、海に流失してしまうだろう。

しかし、これには沖合の島に町を築いたテュロスならではの事情があると思われた。墓地が対岸の浜辺にあれば、万が一、外敵の襲来によって危険が迫った時は、素早く安全に島へ避難できる。紀元前14世紀に書かれたアマルナ文書の記述を連想した。テュロスの王、アビ・ミルクは第18王朝のファラオ、アクエンアテンに窮状と救援を訴える。シドンに対岸のウシュを奪われて、水も木材も死者を葬る場所もない、と。

どの骨壺にも必ず2種類の水差しが副葬されていたというのも、テュロスで水の確保がどれほど切実だったかを示しているようで興味深い。もっとも、供えらえた水差しの中身は、水飴とワインであった可能性があるという。

そして、火葬墓から幼児の骨が見つからないという事実は、火葬した幼児のための共同墓地であったカルタゴのトフェトのような場所がテュロスにもあった可能性を示唆しているのではないだろうか。テュロスの人々は思いのほか保守的というか、筋を通すところがあって、カルタゴに植民しても思想や習慣の根本的な部分は変えなかったのではないか。

ある疑問が湧いてきた。もし、カルタゴで幼児供儀が行われていたのなら、それはテュロスでも行われていたかもしれないと考えられるのではないかと。フェニキア人火葬墓の発掘調査は、そうした考えの補強材料になりうるのではないかと思った。

一方で疑問に思うのは、亡くなった近しい者を悼むという、人としてごく自然な感情を持ち合わせた民族が、果たして幼児供儀のようなことをするのだろうか。

それはさておき、この論文の153ページ(PDFファイルの12ページ目)をご覧いただきたい。フェニキア時代のティールのCGによる復元予想図が掲載されている。墓碑が点在する砂浜と防壁を巡らせて要塞化した沖合の島。まさに、唯一無二の奇観である。