イランの旅 2013

5

ボンダッレの泉(イージ)

イージ街道 Jadde-ye Ij

サルヴェスターンから走ってきた86号線は、エスタフバーンからさらに東、古都ネイリーズへと続く。

我々は、86号線からイージ街道へ南に分岐する。エスタフバーンは交通の要衝だ。

イージ街道は山岳路である。幹線道路ではないため車の通行量は少ないが、全域で2車線の舗装路だ。山道なので蛇行するものの、思ったより良い道だった。

旅行する度に感心するのだが、広大な国土にもかかわらず、イランは道路網が良く整備されている。道路インフラはかなり高い水準にあると思う。

標高が上がるにつれ、風景も変わった。山肌に低木が目立つようになる。イランの夏といえば雲一つない青空という印象だが、いつの間にか空には大きな雲が漂っている。それだけ空気中の水分が多いということだ。

道は山間を縫って続く。遠くに見える山の向こうへ、さらにその先に見える山の向こうへと。

道が下りに変わった。峠を越えたようだ。長い坂を下ればイージに着く。

途中に見晴らしの良い場所があったので、車を停めてもらう。

イージを一望する素晴らしい眺めだが、一つ気になることがあった。左前方の山の中腹に何やら城壁らしきものが見えるのだ。

そんなものがあるはずはない。人工物のように見える岩盤だ。そんな風景は今までにいくらでも見てきたじゃないか。そのときはそう思った。

ボンダッレの泉 Cheshme-ye Bondarre

ボンダッレの泉への入口は、管理事務所風の建物が目印だ。建物の脇に渓流へと下りる道がある。(地図:Cheshme-ye Bondarre)

ちなみに、チェシュメ(cheshme)は「泉」、ボン(bon)は「根元」、ダッレ(darre)は「谷」のこと。「谷底の泉」とでも訳せばよいだろうか。

僕の目当ては、写真投稿サイトでゴンバデ(ドーム、丸屋根)・ボンダッレ(Gonbad-e Bondarre)と紹介されている拝火神殿風の建造物、それと付近の岩壁に彫りこまれたアーチ建造物である。

しかし、運転手のバーバクさんはその名前に心当たりがない様子。目指す遺跡はそれと違う名前で呼ばれていないか?とか、写真を持っていないか?などとハメドさんを通して聞いてくるので、本当にたどり着けるのか少々不安になっていた。

管理事務所らしき建物は閉まっていたが、壁に「Cheshme-ye Bondarre」とペルシア語で書いた垂れ幕がかかっている。

結局、ゴンバデ・ボンダッレ(Gonbad-e Bondarre)という名前が現地で通用するのかどうか確認できなかった。

謎の石積み遺跡

駐車場で車を下りてからというもの、僕の視線は正面の山に釘付だった。

やはり、どう見ても城壁のような石積みが中腹にあるのだ。

先ほどの峠で、人工物に見える天然の岩盤だと思ったあの物体は紛れもなく人工物であった。しかも最近造られたようなものではない。僕が見る限り、おそらくササン朝時代の石積みである。

これは一体どういうことだろうか。なぜこの場所に、このような建造物があるのか。ここにこんなものがあるとは誰も言っていなかったではないか。

謎の石積み遺跡 その2

石積みの遺構に後ろ髪を引かれつつも、上流にあると思われるゴンバドを目指して渓谷を進む。

渓流は元々自然のものではなかったかもしれない。流路は明らかに人の手が加わっている。

両岸には木が生い茂り、多くの家族連れが木陰に陣取って、バーベキューをしながら寛いでいる。

しかし僕は、楽しそうなピクニックの光景を尻目に、さっき見た石積み遺跡のことがずっと気になっていた。

あれは何だろう、どうしてあんなものがあそこにあるのだろうと。

そんなとき、目の前に現れたものを見てさらに度胆を抜かれる。

そこにあったのは、大きな石を精巧に積んだ城門のような建造物だ。まるで、日本の城の石垣のようではないか。

その手間の地面にはアーチ状に石を組んだ穴がある。石積みと無関係ではあるまい。

しかし、これが城壁だったとしてもダムのようなものだったにしても形や大きさが中途半端に見える。一体、何のための建造物なのか不可解だ。

イージとは一体どういう場所なのだろうか。

ゴンバデ・ボンダッレ

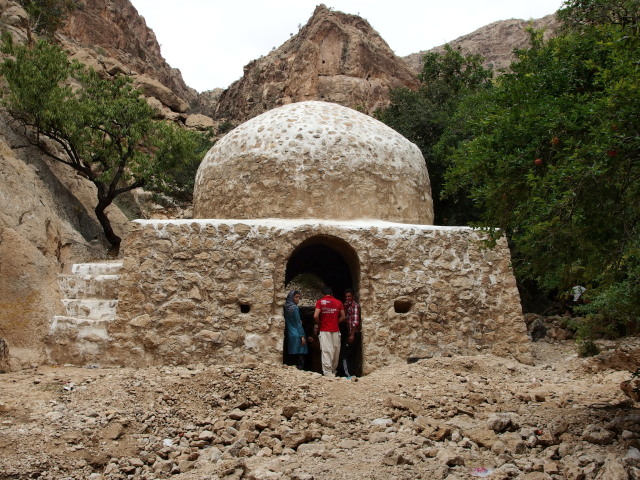

岩だらけで道ともいえないような渓流沿いの道を歩くこと約15分、急に視界が開け、目指すゴンバドが姿を現した。

補修をしたのか、建物の表面がいやに白く感じられる。

その外観から、元は拝火神殿だったのだろうというくらいにしか僕は考えていなかった。イランに残る他の拝火神殿と同様に、中にはもう何もあるまいと。

しかし内部の様子は全く意外なものだった。そこにはこんこんと水が湧き出る泉があったのだ。

名前の由来がようやくわかった。チェシュメイェ・ボンダッレとはこの泉のことを指していたのだ。

そして、この泉こそが、今まで歩いてきた渓流の水源だった。

石積みの古さや内部の装飾から判断するに、元の建物はササン朝時代に建造され、後世に改修されたもかもしれない。イスラム時代になってからも聖地のように扱われてきた印象を受ける。

ターゲ・ボンダッレ

しかし、僕が見たかったのは、ゴンバドよりむしろ、その隣の岩壁に彫りこまれたアーチの方である。

このアーチは6年前にケルマーンシャーで見たターゲ・ボスターン遺跡を思わせるものがあった。

歩幅での計測ではあるが、大きさは間口と奥行きがほぼ同じで約3mといったところだ。

ターゲ・ボスターンは、ササン朝ペルシアの王が即位の儀式を行ったタフテ・タクディースという建造物を再現したものだという。そのターゲ・ボスターンとよく似た建造物がここにあるのはどういう訳だろうか。

入口でみた石積みの遺構といい、途中で見た謎の建造物といい、このアーチといい、ここが宗教的あるいは国家的に重要な施設だったことを示唆するものに思えてならない。

ササン朝滅亡後にモスクへ転用されたため、奥の壁面にはメフラーブが彫り込んである。

しかし、ターゲ・ボスターンのように、ここにも以前はレリーフがあったのではないかと僕は想像した。モスクへ転用された際に、それらはみな削り取られてしまったのではないかと。

実際、階段の左側にササン朝レリーフの痕跡らしきものがあるように思われるがどうだろうか。

そして、ターゲ・ボスターンのように、現在、メフラーブがある奥の壁面にもひょっとしたらレリーフがあったのではないか。壁面の窪みが何かを抉り取った跡に見えて仕方がない。

それにしても、ひどい落書きである。

(注)「ターゲ・ボンダッレ」は、筆者がこの記事の中で勝手に使っている名称に過ぎないので留意されたし。

谷底に湧く泉

ゴンバドの背後にはそれ以上の進入を拒むかのような荒々しく険しい山肌が立ち上がっている。

崖に上って見下ろすと、2つの建造物の関連性がはっきり見てとれる気がした。